〜7月入院・設定変更を経て、今じっくり考える「植え替えタイミング」〜

心電図や不整脈のフォローアップで、定期受診を受けてきました。

私の場合、7月に入院し、S-ICD(皮下植込み型除細動器)の設定変更を行いました。

その後は、日常生活に注意しながら、少しずつ体調を見守る日々を過ごしています。

入院をきっかけに、S-ICDとは異なる機器への植え替えを検討するようになりました。

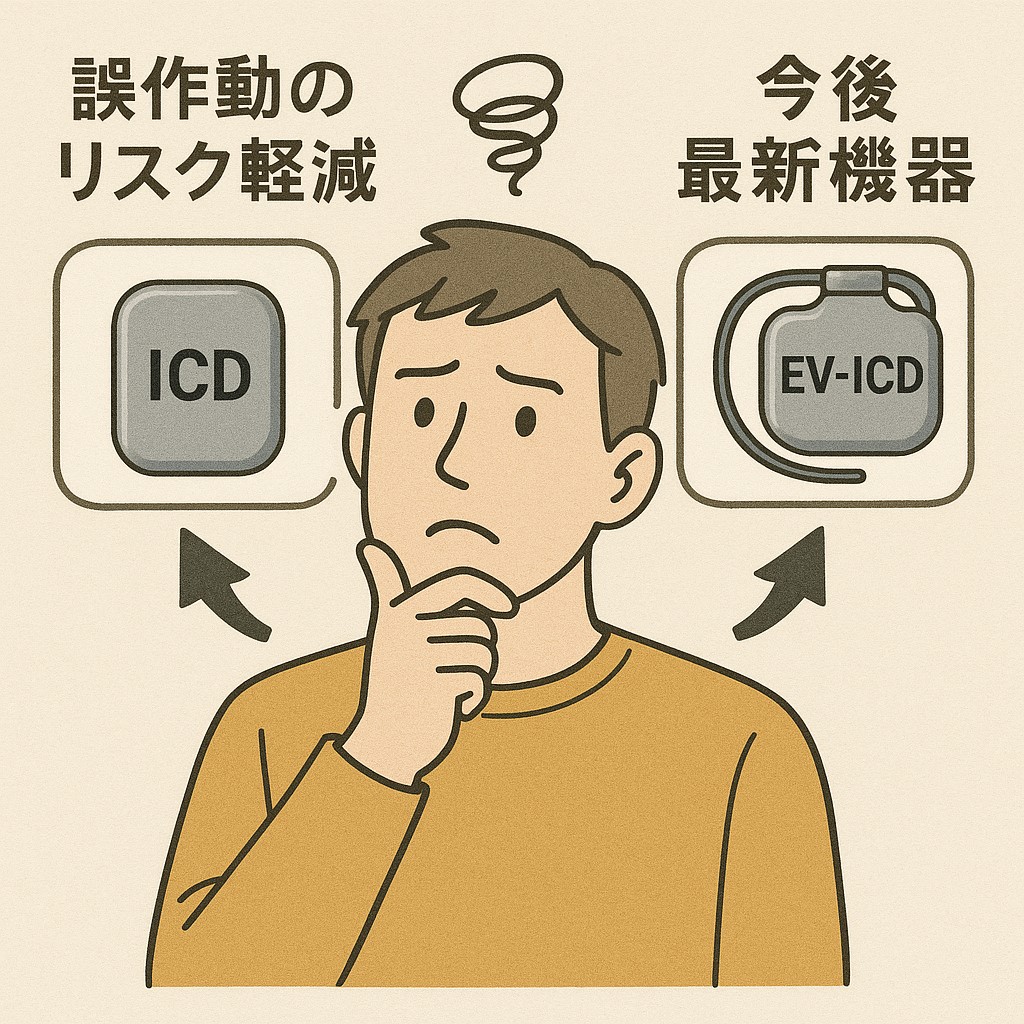

誤作動のリスクをより下げたい、不整脈発作への対応力を高めたい——そんな思いから、医師とともに選択肢を整理していく中で、**ICD(植込み型除細動器)や、その次世代機種であるEV-ICD(血管外植込み型除細動器)**の存在を知りました。

担当医師からは、「EV-ICDは従来よりも機器が小さく、血管を使わずに肋骨の裏側にリードを通す構造で、安全性や快適性がさらに高まっている」という話を聞きました。

これまでのS-ICDにも十分満足していましたが、医療技術の進化を前にすると、「次に植え替えるタイミングでは、どの機器を選ぶのがいいのか?」と考えずにはいられません。

これからしばらくの間、医師と相談しながら、EV-ICDへの移行を含めた今後の方針を検討していく予定です。

不整脈とS-ICD植込みの背景

■ 私がS-ICDを植え込んだ理由と当時の選択

私がS-ICD(皮下植込み型除細動器)というデバイスを植え込む決断をしたのは、突然死リスクへの対処が目的でした。

数年前、私は“心室細動”を起こしました。心臓が一時的に止まり、奇跡的に蘇生できたことがきっかけです。

その瞬間を境に、「もう二度と同じことを繰り返したくない」という思いが強くなりました。

当時の主治医からは、複数の治療選択肢を提示されました。

一般的な経静脈リードを用いる植込み型除細動器(ICD)は、心臓の中にリード(電極)を入れるタイプで、必要に応じてペーシング治療も行えます。

一方で、血管を通すことで感染・静脈閉塞・リード損傷などのリスクがあるとも説明を受けました。

私の場合、ペーシングの必要性は低く、またできる限り身体への負担を少なくしたいという思いから、皮下にリードを通すタイプの S-ICD を選択しました。

このタイプは血管を使わないため、合併症のリスクを軽減できるという点が大きな決め手でした。

■ 植込み後に感じた「不安」と「誤作動」

手術直後は、「脇の下に機械がある」という異物感があり、寝返りを打つたびに存在を意識しました。

「本当に作動するのだろうか?」「もし誤作動したらどうなるのか?」――そんな不安が頭から離れませんでした。

実際、その後のフォローアップの中で、誤作動が定期的に起こるようになりました。

体内の電位変化や筋電図の影響で、機器が「危険な不整脈」と誤認してしまうケースです。

「いつ作動するかわからない」という緊張感を持ちながら暮らす日々が続きました。

不整脈の再発だけでなく、誤作動を防ぐにはどうすればいいのか?

そして、この機器には「リード」や「電池」といった機械的な寿命があり、いずれ交換が必要になる――

この現実を前に、「早めに植え替える方がいいのか、それとも技術の進歩を待つべきなのか」と、自問自答するようになりました。

EV-ICDという次世代機器の選択肢

さて、医師からは「将来の選択肢として EV‑ICD という機器がある」という説明がありました。

この機器は、胸骨下・肋骨の裏側あたりにリードを通し、血管を使わないという点ではS-ICDに似ていますが、さらに進化した要素がいくつかあります。

- より心臓近くで信号を拾うため、感度・検出精度が上がりうる。

- 抗頻拍ペーシング(ATP)機能を備えており、不整脈発生時にショックではなくペーシングで対応できる可能性がある。

- 機器本体の小型化・植込み部位の選択肢が増えており、外見的・身体的な違和感がさらに少なくなってきている。

- 将来的なMRI撮像・遠隔モニタリング対応など、植込み型デバイス全体の進化と一緒に“標準”になっていく可能性がある。

こうした背景から、私は「もし次に交換・植え替えを行うなら、EV-ICDを選択肢に入れたい」と感じています。

「もう少し技術が進めば、自分により適した選択肢があるかもしれない」

そう感じた今回の受診は、これまでの経験を整理し、次の段階をどう迎えるかを考える節目になりました。

植え替えを先延ばしにするメリットとリスク

今回、私が出した結論は「今は焦らず、S-ICDで安定しているのでこのまま過ごし、次回機器交換のタイミングで改めて機器選定を検討する」です。なぜこの判断に至ったのかを整理します。

メリット

- 安定している状態を維持できているため、手術リスク・植込み直後の負荷を回避できる。

- 技術進化をさらに待つことで、将来的にはより安全・高機能な機器を選べる可能性がある。

- 次回交換時期までに、EV-ICDへの臨床データ・長期追跡がさらに蓄積されると思われるため、安心して選択できる。

- 現在の設定が安定しており、生活にも支障が出ていないため、変化による不確定要素を増やさずに済む。

リスク・留意点

- 機器のバッテリー寿命が近づけば、交換時期を逃すとリスクが増す。

- リードや機器本体に予期せぬトラブル(断線・感染・誤作動)が起きた場合、緊急の対応が必要になる可能性がある。

- EV-ICDなど最新機器が普及する前に、S-ICDの交換が必要になった場合、選択肢が狭まる可能性もある。

- 「先延ばし=安心」というわけではなく、定期受診・機器管理・生活習慣への意識は今まで以上に必要。

日々のフォローアップで大切にしていること

私が入院・設定変更を経て、日常生活で特に意識していること・定期受診で確認していることを整理します。

- 定期受診スケジュールの厳守:3か月毎に不整脈のフォロー外来を設定。半年毎に機器ログ・電池残量・リードインピーダンス・症状変化を確認。

- 機器手帳・カード常携帯:植込み型デバイス装着者として、他科受診時・検査時の説明資料として必ず携帯。

- 生活習慣への配慮:睡眠・運動・ストレス管理・薬の遵守を改めて意識。機器が“守る装置”であって、日々の暮らしが主体であるという自覚を持つ。

- 最新情報チェック:新機器・植え替え時期・臨床データなどを少しずつフォローし、医師との相談材料にする。

これからICDを検討している方、あるいは既に植込み中の方へ

植込み型ICDという選択肢には、多くの不安や疑問が伴います。

しかし、私自身の経験から言えば、「機器が入ったから安心」だけではなく、「機器と暮らす主体者として、自分が理解し・管理し・相談を続ける姿勢」が何より大切です。

もしこれからICDを検討しているなら、次のような点を医師に確認するとよいでしょう。

- 植込みまでの流れ・機器種類(ICD/S-ICD/EV-ICD)ごとのメリット・デメリット

- 植込み後の定期受診スケジュール・どこをチェックするか

- 機器交換・植え替え時期の目安・交換時の手術リスク

- 新しい機器(EV-ICD等)の臨床成績・保険適用状況・導入施設数

- 日常生活での制限(運動・MRI検査・旅行など)および機器の遠隔モニタリング対応有無

そしてすでにICDを使っている方には、「今の機器で安定しているなら、焦らず次回交換時に最新機器を選べるよう準備する」という選択肢が十分にあるなと思います。

また一度重大な不整脈が起こったのであれば、入れ続ける方がいいなと感じます。

まとめ:今この瞬間を大切に、次の一手を慎重に

- 7月の入院・設定変更を経て、S-ICDで安定した生活を送れている今、「今すぐ植え替え」ではなく「次の交換までこのまま」を選びました。

- EV-ICDは確かに魅力的な選択肢ですが、焦って手術をするよりも、機器・医療の進化を少し待つ価値があります。

- ただし、その間も定期受診・自覚症状の確認・生活習慣の管理は継続が不可欠です。

- ICDとともに暮らすということは、「機械に守られる」だけではなく、「自分自身が主体となって日々を大切にする」ことでもあります。

「安心して暮らしていきたい」「次の機器交換ではもっとよい選択をしたい」と感じるなら、ぜひ今回の私と同じように、医師とじっくり相談し、焦らず・着実に進めていただければと思います。

※この記事は、体験談をもとに記載しています。情報については担当医師と相談の上で確認をしてください。

コメント