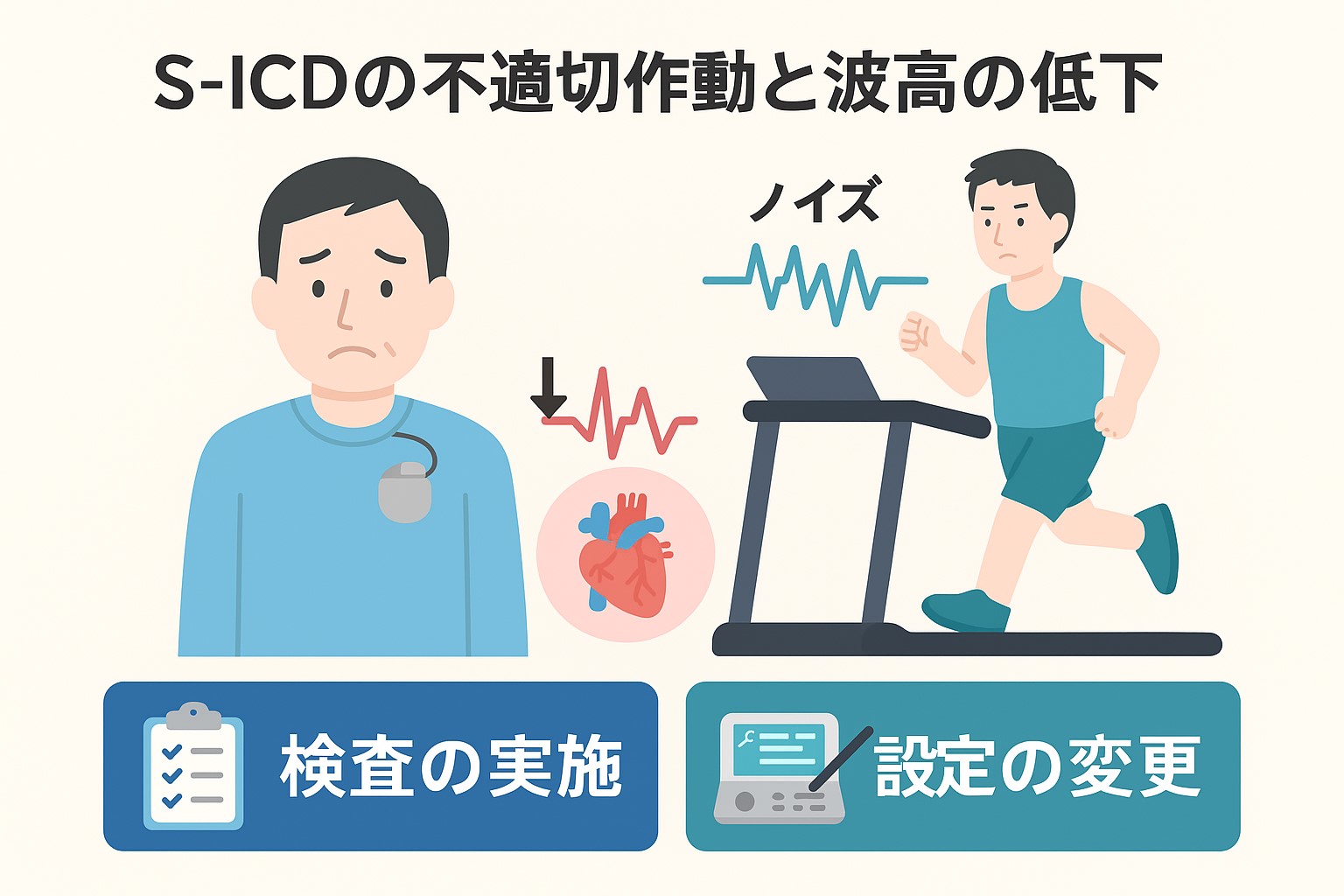

S-ICDの不適切作動と波高低下──検査内容・設定変更と今後の選択について

先日、S-ICD(皮下植込み型除細動器)の不適切作動が起こり、昨年から定期的に不適切作動が起こるようになり、原因を調べるため入院することになりました。突然の作動は身体的にも精神的にも大きな衝撃で、「また起こるのではないか」という不安が強く残りました。

入院中は、不適切作動の原因を探るために入院することになりました。結果として明確な根本原因は断定できなかったものの、「運動時に心電図の波高が小さくなる傾向があり、その際に筋電位のノイズが重なって誤作動につながった可能性が高い」という点が浮かび上がりました。

実施された検査内容

1. 24時間ホルター心電図装着

日常生活に近い状態で、長時間にわたり心電図を記録する検査です。

普段の心拍リズムや睡眠時・活動時の変化を確認し、不整脈の有無やS-ICDの感知に影響する波形の癖を把握します。

入院中は「できるだけ普段通りに過ごしてください」と言われたため、シャワー以外の時間は常に装着していました。食事、トイレ、睡眠、歩行、仕事、さらには軽い筋トレまで行いながら過ごしました。結果として大きな不整脈は見られませんでしたが、印象的だったのは「付け直し」を何度もされたことです。

看護師さんに聞いてみると、**心電図の「ダブルカウント」**が起きていたとのことでした。

心臓は「ドクン、ドクン」と1回ずつ拍動しています。本来なら機械もそれを1回と数えるはずですが、波形の取り方や感度の影響で、**1回を2回と数えてしまう現象(ダブルカウント)**があるのだそうです。その結果、画面や記録上では実際よりも多い心拍数として表示されてしまいます。

看護師さんは電極の位置を工夫しながら貼り替えてくださり、「こういう工夫で誤認が減るんですよ」と説明してくださいました。自分の体が機械にどう映っているのかを、初めて実感できた検査でした。

2. S-ICDの機器チェック

専門機器を使って、S-ICD本体の動作や感知設定を確認しました。直近の不適切作動後に「プライマリ設定」から「オルタネイト設定」へ切り替えていたため、その後の波形の安定性や筋電位ノイズの混入度合いを解析し、今後の設定変更の判断材料としました。

S-ICDには「プライマリ(Primary)」「セカンダリ(Secondary)」「オルタネイト(Alternate)」という3種類のリード感知設定があり、どの波形をもとに異常を検出するかが異なります。これまで私のS-ICDはプライマリ設定で作動していましたが、運動時に波形が不安定になりやすく、筋電位ノイズの影響も受けやすいことがわかりました。

一方、今回切り替えた「オルタネイト設定」は、私の波形特性において筋電位の影響を比較的受けにくいそうです。今後はこの設定で経過を観察し、不適切作動のリスクが低減することを期待しています。

3. 心臓エコー(心エコー)

超音波で心臓の動きを観察する検査です。

心臓の大きさや収縮機能、弁の状態などを詳細に確認しました。不適切作動の背景に心不全や弁膜症が隠れていないかをチェックする重要な工程でしたが、大きな異常は見つかりませんでした。

4. 心電図測定

安静時の心電図を繰り返し測定し、波高やリズムを評価しました。

S-ICDが読み取る信号の基礎データとして非常に重要で、運動時との差異を把握する基準にもなりましたが、大きな異常は見つかりませんでした。

5. 運動負荷検査(ランニングマシーン)

最後に行ったのが「運動負荷検査」でした。ランニングマシーンを使い、徐々にスピードと傾斜を上げていき、心拍数を180近くまで上げて波形を確認しました。時間にしておよそ10分ほどの運動でしたが、通常の運動検査と違い、「この状況で不適切作動が起きるかもしれない」という不安を抱えながら走るのは、正直とても怖かったです。通常は不適切作動が発生しないように、設定変更して作動しないようにするのですが、今回不適切作動の改善でもあったため、作動する通常の設定のまま開始することになりました。先生からは作動する可能性もあるが、その部分の状況をモニタリングすることで改善につながるとのことでした。

走り始めは比較的落ち着いていたものの、心拍数が上がるにつれて胸の鼓動も速く強くなり、「もし今ショックが来たら転んでしまうのではないか」と頭をよぎりました。看護師さんや技師さんが横についてくださっていたので安心感はありましたが、不適切作動は今後しないための検査だけど、「作動しないでくれ」とも願っていました。

結果、この検査で分かったことは、今回の不適切作動の背景そのものでした。運動時に心電図の波高が小さくなることが明確にわかりました。作動もしませんでした。また身体を動かすと筋肉の動きによるノイズが乗るため、おそらく心拍数がかなりあがる運動と身体を動かす筋肉のノイズが重なると発生しやすいのではとのことです。実際の自分の体で「これが原因なのでは?」と想定できたことは、納得感をもたらしました。

またS-ICD設定をオルタネイトにして問題なさそうということも確認できたことは大きかったです。

今後の生活の上で、この10分間の検査は非常に重要な意味を持ったと感じました。

今後の対応について

これらの結果を踏まえ、まずはS-ICDの感知設定を「プライマリ」から「オルタネイト」に変更したままの方がいいことがわかりました。

オルタネイト設定は、筋電位の影響を比較的受けにくく、波高が低下しても安定して信号を読み取りやすいと判断されたためです。

今後はこのままの設定で経過を観察していくことになります。

ただし、これでも不適切作動が続く場合は、従来型のICD(経静脈リード型)への植え替えも視野に入れなければなりません。ICDであれば、心臓内から直接信号を取るため、波高低下や筋電位の影響は受けにくく、誤作動のリスクは低減できるとされています。

まとめ

S-ICDは低侵襲で感染リスクも少なく、多くの利点があります。しかし、私のように波高の低下や筋電位の影響で誤作動が起こりやすいケースもあります。

「安心して日常生活を送る」という観点から、設定変更での経過を見つつ、必要であればICDへの植え替えも含めた選択を考えていきたいと思います。

同じようにS-ICDやICDを使用されている方も、不安を抱えたままにせず、医師や経験者と情報を共有することをおすすめします。

私の体験が少しでも参考になれば幸いです。

コメント